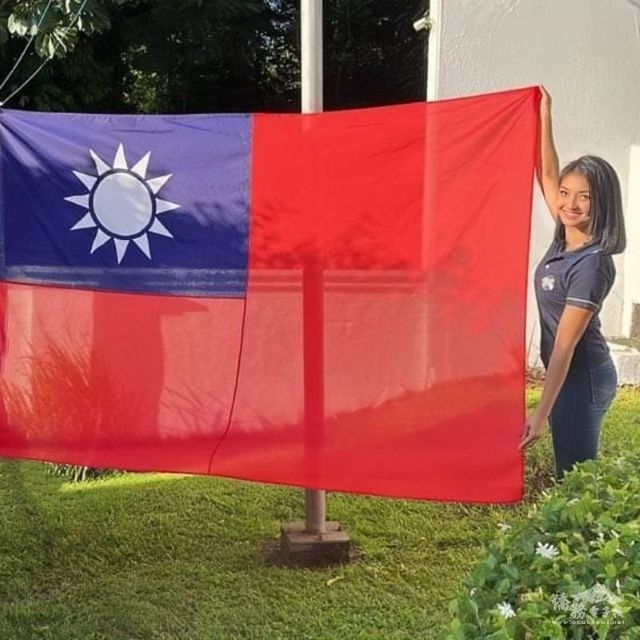

(合傳媒) 巴拉圭是地理上距離臺灣最遠的國家,也是在南美洲唯一的邦交國。從小在巴拉圭出生長大的國際青年親善大使楊詠婷,媽媽是臺灣人,爸爸是印度人,父母兩人在結婚後在親戚的引介下,選擇來到巴拉圭創業。

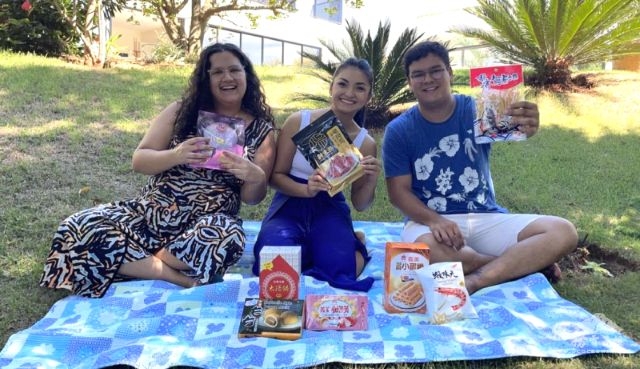

身處一個混血及多語言的家庭,楊詠婷說,平常家中卻是以「華語」為「官方語言」,原來當年爸爸為了追求媽媽,只花了三個月就學會華語,甚至連臺語都很流利,所以除了每天都會吃到臺灣料理外,每年也會慶祝各種臺灣的傳統節慶和習俗;在日常生活的潛移默化之下,臺灣文化一直扎根在楊詠婷的心中,而「回臺灣尋根」也成為她的一大心願。

楊詠婷坦言,雖然從小對臺灣充滿嚮往,但其實沒有「歸屬感」;除了向他人表達自己是臺灣人外,關於臺灣文化的內涵,卻無法真正的理解和解釋。「真正」開始與臺灣產生連結,則是她在完成高中學業後,申請來臺就讀國立臺灣師範大學外文系,更在畢業後留下來工作了一年。

「實際來到臺灣生活後,感覺非常不一樣!」楊詠婷說,臺灣除了充滿熱情、友善的人民,還有多元文化和豐富美食,而最令她印象深刻的就是「高品質的教育體系和正體字之美」。因此,當這趟尋根之旅結束後,楊詠婷彷彿燃起骨子裡的「臺灣熱血」,希望把更多臺灣文化傳遞給遠在地球另一端的海外朋友們認識。

回到巴拉圭後,楊詠婷在東方市當地學校教了3年的華語,她說,原本是去應徵英文老師,沒想到校長在得知她是臺灣人後,更希望她能教華語,因此也成為東方市第一間開設華語選修課的學校,開啟後續其他學校跟著效法。

楊詠婷希望能讓孩子邊玩邊學,透過日常生活體驗臺灣文化;她認為「語言不只是一種交流的工具,更是傳遞深厚歷史意義的管道。」而正體字除了優美,其中還具有豐富的文化涵義;她也笑說,自己的下一個目標是要學會「臺語」,希望能更深入地瞭解更多臺灣傳統文化。

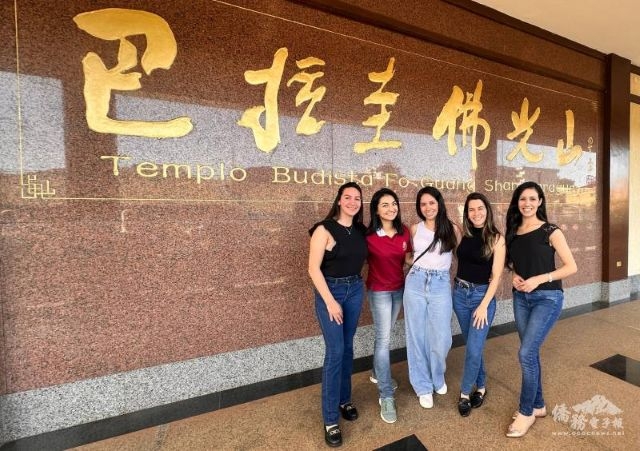

除了擔任華語老師,楊詠婷也是巴拉圭各僑團的御用主持人。許多大型僑界活動都會有當地政要出席,需要有精通華語及西班牙語的人擔任「翻譯」,因此擅長華語、英語、西語和葡萄牙語的她,便「口耳相傳」成為僑界活動與參訪團隨團口譯的指定人選,也是這樣的因緣際會,楊詠婷在僑領先進前輩們的鼓勵與支持下,開始參加青商會、佛光會、婦女會等僑團,並擔任組織的幹部職務,陸續挑戰籌辦文化和慈善活動。

這些僑社經歷,不只為楊詠婷開拓人脈,也為她在推廣臺灣這條路上奠定良好的基礎。楊詠婷說,越瞭解臺灣,就越喜歡臺灣,但也非常心疼臺灣;她認為臺灣具備很好的能力,卻沒有可以發揮的平臺;「或許我們沒有辦法改變國際局勢,但我們能做的就是繼續傳承日常的臺灣文化,我想這就是一種與生俱來的使命感吧!」她堅定地說。

2024年,楊詠婷在僑務秘書的推薦下,努力爭取參與國際青年親善大使的選拔,希望能擴大巴拉圭及拉丁美洲友人對臺灣文化的認識,也藉這個機會挑戰使用社群媒體與影音拍攝。

她特別為計畫取名「巴拉灣Parawan」,結合巴拉圭和臺灣的名字,如同她擁有臺巴的雙重背景;而Logo更融合兩國意象,以臺灣國花—梅花和巴拉圭傳統工藝—蜘蛛繡設計而成,象徵臺巴人民不畏艱難、堅韌不拔的精神,以及在各項交流發展中堅定的信念和友誼。

打開巴拉灣的YouTube和Instagram,可以看見楊詠婷身穿旗袍,以流利的西語介紹臺灣的多元文化。從臺巴獎學金、當地僑社活動、臺灣語言教學、美食文化到景點介紹,每支影片與圖文都是由她一個人、一支手機完成。楊詠婷說,自己利用工作之餘,構思腳本、聯絡訪問、拍攝剪輯、上字幕,「其實比想像中的還要不容易,差點第一個月就要放棄了!」她不好意思地說。

幸好有僑團的全力支持,僑界先進們熱情地給予協助,讓楊詠婷重拾動力與信心。在與駐巴拉圭大使館合作拍攝的「臺巴獎學金」宣傳影片中,楊詠婷自然且自信地介紹申請流程與方式,她透露,這其實是非常臨時的「說拍就拍」,在沒有任何草稿與準備下即興演出,卻意想不到地成為點閱最高的影片之一,也看得出臺灣對巴拉圭民眾的吸引力。

除了運用網路社群媒體外,楊詠婷也前往當地學校舉辦實體活動;她認為推廣臺灣文化要突破同溫層、走入當地,與主流社會、學校等機關合作,擴大更多海外友人認識臺灣的機會。

「很多文化的對立與衝突,不完全是惡意或是偏見,而是因為彼此的不理解!」楊詠婷相信透過文化交流,可以突破隔閡,只要能深度體驗增進瞭解,就能互相包容,也讓社會更和諧。楊詠婷說,自己和「教育、文化」特別有緣份,希望藉由自身影響力,繼續以實際行動為臺發聲,將「臺灣文化」放在生活中,延續分享、傳承下去。